Михаил Кукобака. 77 лет - не фальшивя, ни под кого не подстраиваясь…

Сегодня, 3 декабря, известный белорусский диссидент советского времени, правозащитник и публицист Михаил Кукобака встречает свой 77-й день рождения. В его биографии - с детдомовским детством, сосланной в Сибирь юностью и 17-ю годами тюрем, лагерей и психушек – до сих пор остаются «белые пятна», до сих пор гриф секретности лежит на его материалах в архивах КГБ. Но сам Михаил Игнатьевич всегда был абсолютно открытым, что, как он уверен, и способствовало выживанию.

«У большинства людей есть своя внутренняя конституция, по которой человек стремится жить. Эта "конституция" далеко не всегда совпадает с государственной, и отсюда возникают проблемы. Но эти проблемы – мелочи в сравнении с внутренним конфликтом, когда человек, в силу каких-то причин, ведет себя вопреки собственным правилам. Снижается уровень самоуважения – моральный иммунитет. И если этот уровень идёт к нулю – нередко происходит суицид. Потому что ценность собственной жизни также опускается до нуля. Все самоубийства здравых людей, думаю, только по этой причине. Но если человек живёт в соответствии с собственными законами, он способен проявлять небывалую жизнеспособность, не только душевную, но и физическую. Глядя на свои 74 года в зеркало, порой удивляюсь: девственно чистая голова – ни одного шрама или царапины. Производственные отметины на руках не в счёт. Будь я верующим, возомнил бы, что Всевышний приставил ко мне персонального ангела с подушкой, чтобы тот вовремя подсуетился, когда буду падать, и на случай иной беды. Потому как фантастически везло, если бегло взглянуть на биографию.

Всю войну прожил в оккупации: бомбёжки, обстрелы. Послевоенное полубезнадзорное детство. Прогулки по лесам, напичканным оружием. Сколько детишек погибло или покалечилось?! А пресловутый ГУЛАГ? За четыре судимости прошёл 3 психушки, включая СПБ тюремного типа. Потом 7 лагерей, крытая тюрьма и свыше 20 пересылок. И везде – потенциальная опасность и сплошной стресс. То, что выжил, – результат душевного равновесия, когда человек стремится жить в соответствии со своей Конституцией! На мир всегда смотрел открытыми глазами, не фальшивя, ни под кого не подстраиваясь…» - рассуждает в своем "Слове о диссидентстве" Михаил Кукобака.

Поговорить о некоторых страницах своей биографии он согласился и в интервью для сайта Правозащитного центра «Весна».

- Михаил Игнатьевич, Ваша жизненная биография таит в себе много загадок и…

- Белых пятен, да?

- Да, белых пятен, разночтений, что-то требует уточнений. Поэтому, может, начнём с самого детства?

- Я из рабоче-крестьянской семьи. Родился в Бобруйске. Мать, 1912 года рождения, работала на лесозаводе в Бобруйске. И это, кстати, я только недавно из архива КГБ узнал. В 2007 году позвонили и разрешили частично ознакомиться с моим первым делом за 1970-й год, а остальное там до сих пор под грифом «секретно». Это вот из филиала одной американской организации, которая, скажем так, не признает психиатрию за медицинскую науку, вышли на меня и предложили свое содействие в юридическом плане, чтобы я попытался получить доступ к своим материалам. И вот, начиная с 2006 года, я постоянно в этом процессе – прошел районный, Московский городской, Верховный суд и даже подавал жалобу в Страсбург… Ну да ладно, я отвлекся…

Если вы читали мой очерк «Свидание с детством», то из него ясно, что войну я встречал в самом Бобруйске, а затем мы уехали в деревню. Отец мой был военнослужащий, танкист, погиб в финской войне в 1939 году. Мне тогда было три года, и отца своего я не помню. И здесь еще деталь такая – он не просто погиб, а пропал без вести. В сталинские времена это накладывало определенный отпечаток, и, я думаю, родители, то есть бабушка в первую очередь, старались этот факт затушевать, скрыть. Да, здесь есть некоторые неясности для меня самого и КГБ не смогло «раскрыть». У меня даже фамилия не отцовская, другая была. Фамилия Кукобака редкая даже в Беларуси, и думаю, что если бы у меня были родственники, то им бы не составило труда меня отыскать. Во время войны я жил в Бобруйской области, деревня Дубовка, затем еще деревня Бабичи была, куда мы на какое-то время переезжали. А потом в Бобруйск вернулся, где в детдоме я пробыл пять лет [мать, тяжело раненная в годы немецкой оккупации, умерла в 1946 году, а мальчик жил у бабушки, которая за неимением средств была вынуждена отдать его в детский дом – ред.].

После детдома отправили меня в ремесленное училище, а оттуда – в Сибирь. Никто никакого согласия у меня не спрашивал, я «государственный» человек был, отучился – обязан отработать, поэтому меня на поезд – и езжай, отправили меня в Ангарск на «стройку коммунизма». Там строился большой нефтехимический комбинат, затем я перешел работать на авиазавод на какое-то время, затем по комсомольскому призыву - на освоение целинных земель, затем армия. Вот и вся моя биография раннего периода, так сказать.

А после армии меня демобилизовали зимой. Куда ехать? Ни родственников, никого. Декабрь месяц – не поеду же я в Сибирь, холодно (смеется). Я тогда посмотрел на карту в штабе – думаю, где это потеплее будет. А начитался я тогда рассказов про Среднюю Азию, романтика и все такое, вот закрыл глаза, ткнул пальцем в карту – смотрю, попал в Фергану. Вот, говорю, пишите – Фергана. И поехал из Владивостока спецэшелоном до Средней Азии. Где-то не доезжая Ташкента, познакомился в вагоне с мужиком, он говорит, мол, на кой черт тебе эта Фергана, там проблема на работу устроиться, давай к нам в Ангрен, шахтерский городок. Ну, я сошел с ним в Ташкенте. Позже переехал в Казахстан. Оттуда – в Киев, там пожил-поработал. Затем сюда, в Александров [город во Владимирской области, в 111 км от Москвы – ред.].

- И там Вы начали активничать?

- Моя активная диссидентская деятельность началась в Киеве. Там был первый вызов в КГБ. Как помню, был капитан Кальнов из Киевского управления, с которым мы проговорили часа два, и в конце он задал мне вопрос: «Встречались ли вы с агентами иностранной разведки, пытались ли с ними встретиться?» (смеется) Ответил: "Нет, не пытался. Но если бы такая возможность появилась, с удовольствием бы встретился. Вы же сами с ними встречаетесь и беседуете, а почему я не могу?" Этот разговор был где-то в конце октября 1967 года. Ну а затем были события в Чехословакии, был многократно описанный вызов в военкомат.

- А почему Вас в военкомат вызвали, ведь вам было уже более 30 лет?

- Да. Но тогда была нервозная обстановка в правительстве, чуть ли ни ЧП, и всех военнообязанных вызывали. Не знаю, с какой именно целью, но ведь некоторых опять призывали, на учения что ли. Помню, что в то время у нас в общежитие приготовили радиооповещение на случай какой-то тревоги. И вот вызывали в военкомат - многих, не только меня. Причины вызова объяснять мне не стали, то есть, я просто не дал им возможности объяснить. Потому что я сразу прокрутил в голове, с какой целью меня вызывают, а я очень внимательно тогда следил за событиями в Чехословакии. Пришел в военкомат: «Вызывали?» - «Вызывали, военный билет показывай». И я им сразу заявил, что, мол, если хотите меня послать в Чехословакию, то так и знайте, поверну оружие против вас; я, говорю, категорически против вторжения в дружественную страну и выступлю на стороне ее народа. Там на меня с матом, кулаками перед носом замахали, но никто меня не тронул.

- И Вас тогда не арестовали?

- Нет. Как я подозреваю, они тогда хотели в психушку меня отправить. Потому что тут же сказали, мол, иди, необходимо пройти комиссию в соседнем кабинете. Там мужик сидел, который начал выспрашивать о здоровье. Все нормально, говорю. Он сказал, что дает мне направление, это для военкомата необходимо, Кирилловка что ли называлась их центральная психбольница. А зачем мне, спрашиваю. Говорит, не поедете – не допустят к работе. Я поехал. Там психиатр спрашивает: «А все-таки, какая причина была, что вас сюда направили?» Я ему рассказал историю про военкомат, что выразил свое несогласие с событиями в Чехословакии. Он покрутился, говорит: «Я один не могу решать, нужен консилиум». Короче, я попросил сделать пометку о том, что я был у него, и вернулся на работу. Этим дело тогда и закончилось.

А затем в течение месяца я написал письмо, обращаясь к гражданам Чехословакии, где высказывал свое полное несогласие с оккупацией и говорил, что не подумайте, что весь советский народ это поддерживает, у нас многие не согласны с этими действиями, просто нам не дают слова сказать. И искал возможность, как бы это письмо отправить на Запад. Ходил несколько дней по городу, следил за туристами, все же Киев – это не Москва, там ограничены возможности. И, в конце концов, решил прямо в генконсульство отнести. Я тогда пошел в магазин, купил Уголовный кодекс, посмотрел – да, статья 70-я – до семи лет [статья 70 «Антисоветская агитация и пропаганда», карающая за распространение информации. – ред.]. Думал-думал – да плевать, что я буду свою совесть статьями мерить! Пошел в консульство, ко мне вышел заместитель, он говорил по-русски, но с акцентом – хорошо, значит «свой». Я отдал ему свою тетрадь, показал, что на последней странице указаны мои данные, паспорт свой показал, чтобы заверить, что я никакой не провокатор. Он мне пожал руку: «Спасибо за сочувствие нашему народу!» И мы расстались. Такая вот история.

- Были ли какие-то последствия у этой истории?

- Сразу никаких последствий не было. Я ничего не скрывал, рассказывал об этом на работе. Я был абсолютно открытым. И, думаю, именно моя открытость спасла меня от того раннего ареста.

Основные неприятности начались, когда весной 1969-го года я стал агитировать за байкот выборов [выборы в местные Советы депутатов 16 марта 1969 года – ред.]. Ведь какие могут быть выборы, если не из чегот выбирать при однопартийной системе, потом эта имперская политика, постоянная ложь в газетах… Вызвали в КГБ, начали угрожать. Затем меня и всех, кто отказался идти на выборы, вызывали в Киевский горком партии. Меня просто запугивали, а ребятам внушали, что они поддались под дурное влияние Кукобаки, и выспрашивали обо мне, как я агитировал, то есть пытались их сделать “стукачами”. Но никто из них на это не пошел. И тут началось давление на меня: в мою комнату в общежитии запрещали входить посторонним, такой “карантин” объявили, затем начались на работе всякие неприятности, ущемления в зарплате. А потом издали приказ о моем выселении за пьянство. Но я никогда не был пьяницей, и многие могли это подтвердить. И я подал на них в суд. Тут у меня хватило ума – стал в общежитии собирать свидетелей в свою защиту среди комунистов и комсомолцев. И большинство девушек (улыбается). И был такой момент интересный. Я работал электромонтером на заводе и пришел к старшему электрику – он член партии. “Леня, как ты думаешь, я пьяница или нет?” Он отмахнулся: “Глупости говоришь!” Спрашиваю: “Если я не пьяница, выступишь в суде свидетелем защиты?” “Но ты же враг народа, антисоветчик!” – говорит он. Говорю: “Так и скажешь на суде, что Кукобака – враг народа, антисоветчик, но он не пьяница! Все, что от тебя требуется, ведь меня же за пьянку пытаются выселить”. Он засмеялся и подписался. Таким вот образом я собрал свидетельства, и когда все это представил в суд, они это дело замяли…

Но обстановку вокруг меня создали такую, что я был вынужден уволиться и уехать из Киева. Уехал во Владимирскую область, под Москвой, устроился на завод. Вел себя там также. А в то время я написал свое “Открытое письмо английскому писателю Айвору Монтегю” [в статье М.К. выступил в защиту русского писателя Анатолия Кузнецова, автора книги “Бабий Яр” – ред.] и стал в Москве искать способы передать его на Запад. Это в 69-м году было. И тут-то у меня случился прокол. Откуда мне знать, что шофера посольских машин на самом деле сотрудники гэбэ. Естественно, все тут же было доложено, и по приезду в Александров на следующий день меня арестовали. Среди рабочего дня повесткой вызвали к городскому прокурору. Как помню, прокурор спрашивал меня: “Почему вы постоянно выступаете против советской власти?” Говорю: “Я, товарищ прокурор, против советской власти никогда не выступаю. Я рабочий человек, советскую власть я считаю истинно народной, законной властью…” Повисла пауза. Говорю: “Вы ждете продолжения?”. Отвечает: “Да”. Я продолжил: “Советская власть – это от слова “совет”, “советоваться”. Так вот, за тридцать с лишним лет своей жизни я пришел к выводу, что никогда с нами никто не советовался и не советуется. И поэтому у нас советской власти не существует. За нее только еще предстоит бороться…” Тут меня сзади по плечу похлопали, я поворачиваюсь – мне одевают наручники. И прямо из кабинета прокурора увезли в александровскую тюрьму, где я сидел под следствием. Сначала мне вменяли состав преступления по 70-й статье, а затем переквалифицировали на 190-прим. [ст. 190-1 “Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй” – ред.]

Так началась моя тюремно-лагерная эпопея…

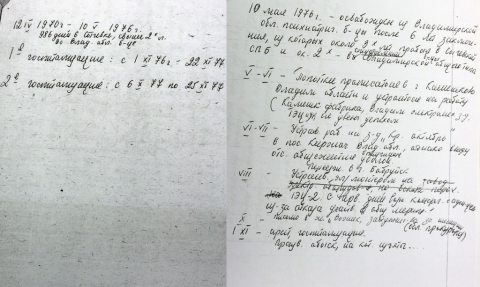

Хроника преследования, записанная М.Кукобакой. Копия из архива московского общества "Мемориал".

Хроника преследования, записанная М.Кукобакой. Копия из архива московского общества "Мемориал".

- А когда у вас все-таки антисоветские взгляды появились?

- Знаете, я пришел к этому постепенно. Не знаю, как сказать. Может быть, склад ума у меня такой – аналитический. Вообще, все это в хрущевский период у меня началось, уже после армии. Я много читал, из газет выписывал “Известия” или “Комсомольскую правду”. И журналы обязательно выписывал, обязательно один из четырех – “Вокруг света”, “Знание - сила”, “Наука и жизнь” и “Техника молодежи”. Читал также судебные речи различных руских юристов, статьи спецрепортеров о зарубежье, которые начали к нам просачиваться. Что-то подмечал - пытался найти ответы. Сомнения очень постепенно нарастали…

- То есть, не было конкретных людей, которые оказали бы на Вас влияние?

- Я вот что вспомнил. Был такой Шевченко – куратор КГБ в Смоленской области по “сычевке” [Смоленская психиатрическая больница со строгим наблюдением в г. Сычевка, где М.К. находился на принудительном лечении согласно определению Владимирского областного суда от 04.12.70г. с диагнозом “шизофрения” – ред.]. Я с ним никогда не встречался, но мне пересказали его слова: “Кукобака для нас - непонятный случай. Человек, который за свою жизнь никогда не встречался ни с какими антисоветчиками. Насколько мы знаем, никогда не читал никакой антисоветской неподцензурной литературы. И как так - смог самостоятельно прийти к идее антисоветизма!”.

То есть, все это постепенно нарастало под влиянием прочитанного и собственных наблюдений, здесь и любознательность, любопытство. Пытаясь анализировать, я вот еще какой момент отметил бы. Ведь мы же в детдоме были как в каком-то аквариуме. Там ты изолирован, тебе постоянно долбят одно и тоже, зомбируют. А потом ты вдруг выходишь в открытый мир – и получается резкий дисонанс. Тебе твердили об одном, а здесь все совсем другое – другие порядки, другие нравы. И это тоже является стимулом для умственной работы. К тому же, я многое в жизни повидал, поскольку смолоду много довелось поездить...

- Вы стали последним политическим заключенным в пермских лагерях. Как такое случилось? И что такое «политическая» зона?

- Вы стали последним политическим заключенным в пермских лагерях. Как такое случилось? И что такое «политическая» зона?

- Это лагерь, считалось, для особо опасных государственных преступников, к которым причислялись осужденные по двум статьям - 70-й за “антисоветчину” и 64-й за “шпионаж”. И осужденные официально находились под контролем КГБ. Если в обычных уголовных зонах, где я сидел по 190-1, неформально был куратор, то здесь у него был свой кабинет в зоне и за каждым гэбистом было закреплено несколько зэков. На такой зоне были только две статьи – 70-я и 64-я. Первое время такая зона была в Мордовии, а потом дополнительно в Пермской области сделали три зоны – 35-ю, 36-ю и 37-ю. Из них самой жесткой считалась 36-я, чуть мягче – 35-я и затем 37-я [из этих лагерных зон - Пермь-35, 36 и 37 - последние политзаключенные вышли только при Горбачеве – ред.]. Для жестких отказников выбирали, соответственно, режим пожестче. Я сидел в 36-ой.

Когда Горбачев объявил кампанию по ликвидации политзэков, нас всех, не одновременно, по частям, стали развозить поездами, самолетами по местам возбуждения дела. Скажем, меня на самолете из Перми (куда привезли на обычном поезде, под конвоем) отправили в Белоруссию в витебскую тюрьму. А там уже нас начали обрабатывать, чтобы мы писали прошения в прокуратуру. Тех, кто в зоне написал, освобождали. Потом тех, кто отказался идти на всякие сделки, уже в этот лагерь не возвращали. Отправляли в Мордовию, а в лагере распускали слухи, что вот, мол, он подписал заявление и уже на свободе. Это была такая дешевая хитрость, чтобы других побудить к написанию прошений. И поэтому я еще год просидел в Мордовии. А потом, когда Мордовский лагерь ликвидировали, 15 января 1988 года, нас всех погрузили в поезд и отправили в 35-ю зону, в последний лагерь (36-я и 37-я уже были закрыты), где мы уже досиживали. Конечно, на нас постоянно давили – давай пиши [прошение о помиловании – ред.]. И так постепенно люди освобождались, и я остался один – в смысле, не один в лагере, а остались так называемые изменники родины и я с ними. Они надеялись, что действительно начнется освобождение, когда Кукобака уедет (смеется). И когда я отказался писать прошение, то майор Лукашов сказал мне: “Кукобака, мы неразоружившихся на свободу не выпускаем. Значит, ты в 90-м году на свободу не выйдешь”. То есть, по приговору у меня срок заканчивался в 1990-м году. А это означало уже очередные 10 лет, что предусматривал второй суд по 70-й статье, плюс особый режим – “полосатый”. А если бы человек и после этого отказался от сотрудничества, можно было бы еще 10 лет получить. И это была бы точка, потому как не известно, смог ли бы я выжить в тех условиях.

- А как Вас освободили?

- Я, помню, получил задание залезть на крышу счистить снег. Взял лопату, полез. Потом дежурный помочник начальника колонии подходит и говорит, мол, Кукобака, слазь. Пошли, пойдешь на этап. Что, думаю, опять меня куда-то переводят. Собираю вещи – он меня подгоняет, мол, оно тебе не нужно, снимай телогрейку. И дает мне новую. Говорю, не хочу новую. Нет, не положено, говорит. Ни намека не было ни на что. И когда повели меня в штаб подписывать документы, только там я узнал, что меня освобождают. Дали мне документы, деньги (где-то тысяча рублей у меня накопилась) и вытолкали за ворота -все, иди. Там до станции еще добираться нужно было, а уже темнело, мороз… Я злой такой был. Во-первых, когда я прочитал – был возмущен до глубины души: было написано “помилование”. Как это возможно - принудительно миловать, да не просил я вас ни о какой милости! Я настолко себя чувствовал оскорбленным…

В таком раздраженном состоянии я кое-как добрался до вокзала, купил билет до Москвы и ждал поезда. Где-то в двенадцать или час ночи был поезд. Было это второе декабря.

Свой день рождения я встречал в поезде…

Из архивного интервью с Михаилом Кукобакой, записанным в Москве в 2013 году.