"Какая гемофилия? Не надо было комментарии в интернете писать". История политзаключенного Алексея Головкина

Алексей Головкин — IT-инженер из Гродно. В детстве ему поставили сложный диагноз — гемофилическая полиартропатия. Он закончил физмат-школу с золотой медалью, но в 2020 году принес свои грамоты и медали в школу, так высказав свой протест. Вскоре его задержали и осудили на три года лишения свободы.

Сейчас Алексей освободился и живет в лагере для беженцев в Швейцарии, ожидая решения миграционной службы. Он рассказал "Вясне" о времени в гродненском СИЗО и бобруйской колонии №2, медицинской помощи, библиотеке и особом отряде, в котором он находился в заключении.

Первые протесты — в 2011 году

Несмотря на срок и эмиграцию, политзаключенный не жалеет, что высказал протест. В первый раз — на молчаливых акциях в 2011 году, за которые получил административный штраф. После — летом 2020 года, еще до выборов.

— Между этими событиями я не протестовал активно, — рассказывает Алексей. — Жил как нормальный человек, уважающий себя. Например, отказывался сдавать отпечатки пальцев во время обязательной дактилоскопии, из-за чего много крови выпил у милиции. Когда работал по распределению — не вступал в объединения, не выписывал газеты, не ходил на митинги. Поэтому всё время просидел на голом окладе — что-то около 100 долларов в месяц.

Но в 2020 году, когда начались сборы подписей за кандидатов, политзаключенный решил, что хочет активно высказать свою позицию.

— Я подумал, что будет неплохо через интернет немножко подпортить настроение милиционерам, — объясняет он. — Я пачками создавал пустые страницы “ВКонтакте” и “Одноклассниках” и раздавал их людям. Конечно, я понимал, чем занимаюсь, это не было случайностью. Но я думал, что отделаюсь штрафом, как и в 2011 году. Но потом на суде мне “прилетело” не только за мои комментарии, но и за те, которые писали другие люди со всех тех страниц.

Задержание

Кроме того, Алексей ходил на акции протеста, но задержали его только в начале декабря 2020 года, во дворе собственного дома.

— Они не хотели, чтобы я успел удалить данные с компьютера, — объясняет мужчина. — Во дворе ко мне подбежали сзади, ударили по ноге, надели наручники и сказали, что мне конец. Затем посадили в микроавтобус, натянули капюшон, чтобы не видел, куда мы едем, и отвезли на разговор “по душам”.

Во время допроса Алексея избивали, несмотря на то, что он предупреждал о своем заболевании.

— Я просил их бить поменьше, потому что у меня не свертывается кровь, — вспоминает он. — Это не повлияло на поведение. Так продолжалось пару часов, допрос состоял из постоянных угроз, криков и рукоприкладства. Особенно в нашей милиции любят угрожать на сексуализированные темы — что со мной непонятно почему произойдет в тюрьме. Допрашивало человек шесть, помню, что фамилия одного из них — Метелица. Но они постоянно бегали туда-сюда, менялись, в такой суматохе сложно проявлять выдержку.

"Я, наверно, просто умру здесь"

Кто из политзаключённых подвержен особому риску за решёткой.

После допроса сотрудники отвезли Алексея домой — забрать всю технику, начиная от поломанных наушников, заканчивая компьютером родителей. Родителям не дали никаких документов о выемке техники, а Алексея отвезли в ИВС, где его ждала тяжелая ночь.

— Уже поздно вечером я чувствовал, что после избиения под кожу начинает идти кровь — на голове, на плечах, на спине, на ноге, — говорит он. — Я не спал всю ночь, потому что это довольно болезненное состояние. Когда я понял, что не могу наступать на ногу, попросил сокамерника, чтобы он вызвал сотрудника. Он не приходил час, мне становилось всё хуже. А когда наконец пришел врач, стал спрашивать: “Какая гемофилия? Не надо было комментарии в интернете писать”. В итоге дал таблетку какого-то анальгина и ушел. Но боль стала сильнее, началась кровопотеря, я стал терять сознание. В итоге скорую вызвали только под конец второго дня. Причем менты стали очень бояться, чтобы я ничего им не ляпнул: они боялись, что скорая меня заберет и про избиение станет известно. Но работники скорой молчали, были довольно испуганные, а какой-то врач из РУВД рассказывал им: “Знаете, что он делал? Он комментарии писал против нашей власти!”

“Мне “повезло”: у меня инвалидность”

После трех суток в ИВС Алексея отправили в гродненское СИЗО, где он был примерно полгода до этапирования в колонию. Он рассказывает, что там были отвратительные, нечеловеческие условия содержания.

— Зимой там очень холодно, летом — душно и влажно, — говорит политзаключенный. — В небольшой камере сидит 10 человек, все стирают, развешивают одежду, фактически ты находишься в бане круглые сутки. Тогда почта ходила еще очень хорошо, на мой день рождения приходило 10-20 писем в день, а потом — в январе 2022 года — письма не от родственников перестали пропускать. Но я понимал, что это не люди перестали писать, а менты перестали отдавать письма. Еще до суда меня признали политзаключенным: ощущения были такие, словно я получил грамоту в школе за хорошее поведение.

Алексей рассказывает, что СИЗО и колония — два совершенно разных мира. В колонии проще поддерживать здоровье, нормально питаться, свежий воздух, но если ты политзаключенный, придется “немного потерпеть”.

— В бобруйской колонии политзаключенных постоянно лишают посылок, свиданий, — вспоминает Алексей. — Ты постоянно сидишь и ждешь в напряжении, когда к тебе доколупается какой-то мент. Мне “повезло”: у меня инвалидность, поэтому меня хотя бы не сажали в ШИЗО, другие политические оттуда не вылазили. По плану их отправляют туда примерно каждые три месяца.

"Нет никаких правил — как захотят, так и будет"

Бывший политзаключенный рассказал об условиях в ШИЗО, где умер Витольд Ашурок.

Алексей попал в “инвалидский”, как его называют в колонии, отряд. Там находятся люди с проблемами с физическим и психологическим здоровьем и пенсионеры по возрасту.

— В таких отрядах есть большой плюс, — отмечает мужчина. — Туда менты практически не лезут практически со всякими проверками, и даже если займутся и что-то найдут, вряд ли будут последствия. Но из-за того, что менты не хотят марать руки об “инвалидов” и стариков, то всю власть они делегируют так называемому “активу” — на сленге их называют “козлы”. Это зеки, которые делают всё, что им скажет милиция. Если не ошибаюсь, они даже по бумагам проходят как доверенные лица МВД. Они отвечают за всё в этом отряде, разводят людей на деньги и продукты. Они ничем не заняты, если менты сказали не давать кому-то жизни — они так и сделают.

Проблема в том, что у активистов постоянно нужно что-то просить: что-то постирать, записаться к врачу или в очередь в магазин.

— Если ты не нравишься, тебя могут записать последним, будешь три-четыре часа стоять в очереди в магазин под дождем, снегом или жарой, — говорит Алексей Головкин. — По отдельности это всё мелочи, но когда это повторяется постоянно, это довольно неприятно. Но я старался сидеть “по-умному” и ни с кем не конфликтовать, если была такая возможность. Мне нужно было раз в неделю ходить в санчасть делать укол, чтобы сворачивалась кровь. У нас был очень вредный дядька-активист, но через полгода я с ним подружился. Если видел, что я хромаю сильнее обычного, сам подходил и предлагал отвезти в санчасть. Но за два месяца до моего освобождения лекарство закончилось, тогла начальница санчасти мне сказала: “Скоро на волю пойдешь — там полечишься”. Это был мой рекорд: два месяца без укола.

Санчасть и работа за 50 копеек

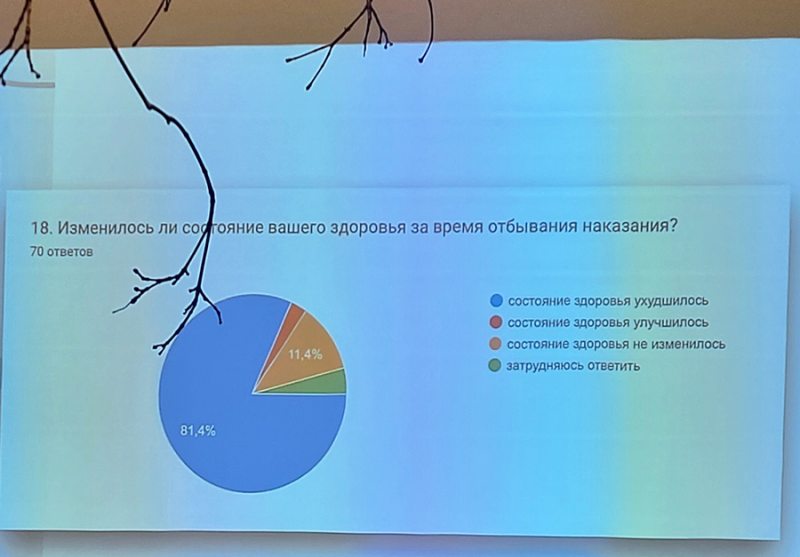

Политзаключенный рассказывает, что в санчасти работники относились к заключенным как к “крупному рогатому скоту”.

— Там лечат ровно настолько, чтобы человек не умер, — говорит Алексей. — Потому что иначе нужно будет много бумаг составлять, время тратить. Такое отношение ощущается, потому что много людей хочет попасть в санчасть, и часто непонятно, у кого реальная проблема, а кто просто хочет откосить от работы. Поэтому люди, например, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы ходят на работу, хотя многие еле ноги тащат.

"Медицина в тюрьме – черное зеркало, в которое заглянул каждый из нас"

Алексей рассказывает, что его отряд не ходил на работу. Для остальных заключенных она заключалась в том, что нужно было “драть резину”: вытаскивать проволку из старых автомобильных покрышек. Средств индивидуальной защиты при этом не давали, заработная плата после вычета денег на питание и содержание составляла 50-70 копеек в месяц.

— Поскольку я не ходил на работу, то целыми днями читал книжки, — улыбается политзаключенный. — Библиотека там хорошая: ее формируют не только из старых запасов ПТУ и школ, но и из того, что заказывают сами политзаключенные. Из прочитанного там мне запомнилось “Искусство оскоблять” Невзорова — ее пропустили каким-то чудом. Но тогда еще не было таких ограничений, а уровень интеллекта среднего мента в Беларуси не очень высок. Поэтому такую книжку они пропустили, а “Борьбу за власть” Ницше — нет, потому что название не очень хорошее.

Планерки политзаключенных и запрет старой "зэковской" традиции

Алексей Головкин рассказывает, что после заключения у людей часто развивается цинизм и недоверчивость, потому что там ты не понимаешь, кто хочет тебе помочь, а кто — реально готов предложить помощь. Но и хороших людей там встречают. Одним из таких для Алексея стал Витольд Ашурок.

— Мне повезло: я прожил в одной камере с ним несколько месяцев, — улыбается политзаключенный. — Это замечательный, очень умный, культурный, интеллигентный человек. Он обращался на “вы” ко всем, даже к 18-летним пацанам. Витольд целый день писал письма, говорил, что ответить каждому — это его обязанность и работа. Он был большим оптимистом, боялся, что ему дадут меньше пяти лет. Говорил, будет как-то неприлично. Я как-то сказал вслух фразу “делай что должно — будь что будет”, и он сказал, что ему она очень нравится и даже написана у него на фейсбуке в статусе. Он сказал, хорошо, что я ее вспомнил, что так жить и надо. Она его полностью характеризует. Мы с ним очень много разговаривали на серьезные и бытовые темы: от истории ВКЛ до того, какая картошка лучше — вареная или жареная. Витольду очень нравились супы, которые давали в СИЗО, и я часто отдавал ему свой. Он говорил, что пожал бы руку парню, который варит эти супы, — настолько было вкусно. Такой великий человек был велик даже в мелочах.